林業とは、“森を守る”仕事だと痛感しているからこそ『選択的伐採』という方法を積極的に導入。今、企業・行政・地域の人たちと手を取り合い「持続可能な林業の新しいカタチ」が動き出しています。皆さんも次世代へ繋がる「森との関わり方」、一緒に育てていきませんか!

好森山房について:

??https://koushinsanbou.co.jp/

■はじめに:日本の森林は国土の約67%を占め、多様な生物の生息地として、また温暖化防止など、地球環境に大きく貢献しています。一方で、大規模伐採や単一樹種の植林、造林は、生態系への影響や自然災害リスクが懸念されています。その土地、森に合った管理が必要で、持続可能な森林管理は待ったなしの状態です。

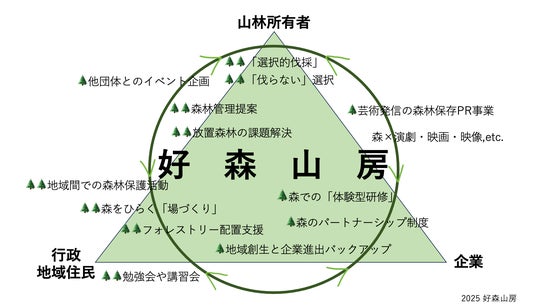

企業や行政、地域の人たちと一緒に!切り拓く 「好森山房の挑戦」

好森山房が実現する事業イメージ。??は既に取組みを進めている事業

(挑戦1.)企業と森を繋ぐ|企業だからこそできる「森との関わり方を提案」

森林の保全や再生への取り組みを、社会貢献だけでなく、企業価値や人材確保にも繋がる活動として展開が可能です。

1.【森林での「体験型研修」】

・内容:林業体験(植林・チェーンソー講習・森林学習)など

・結果:社員のウェルビーイングの向上

企業価値向上や人材確保、人材定着

2.【森のパートナーシップ制度】

・内容:森林を管理したい企業と山林所有者を繋ぎ、企業が森林保全や再生の費用を担う代わりに、森を守るプロジェクトを共同で行える仕組み。例えば、間伐によって生まれる木材を社員のアイテム(例:名札やペン、ベンチ)などに活用することも可能

・結果:使われていない間伐材の積極的活用

企業は、CSR活動の一環として「森を守る企業像」を具現化することが可能

3.【地域創生と企業進出のバックアップ】

・目的:森林保全や地方創生に関心を持つ企業の地域進出や人材確保を、森との連携を通じてサポート

・結果:都市部から地方への新しい動きができるとともに、森と企業の共創関係を構築

伐採の様子

選択的伐採はその土地に合わせた内容

間伐材で作られた滑り台を住宅に設置

(挑戦2.)行政と森を繋ぐ|行政だから守れる森林がある「選択的伐採」の推奨

森林管理では、持続的な管理がとても重要です。管理の仕方や放置林の問題など、行政の皆さまのお困りごとの相談に乗っています。

また現在、フォレスター(森林総合管理士)の配置や協働の取組みも広がっています。

1.【「選択的伐採」や「伐らない」森林管理】

・目的:「選択的伐採(※択伐)」や「伐らない」選択という新しい林業のあり方を推奨し、森林を未来に残す。必要な木だけを選んで伐ったり、必要な樹種の植林を行ったり、あるいは伐採せず自然の力を最大限発揮する森づくりで、自然への影響を最小限に抑えながら森の多様性と健全性を保つ

・結果:懸念される生態系や自然環境などへのリスクを長い年月をかけ防ぐ

・株式会社FOREST COLLEGE様の埼玉県林業事業者研修内容より「森林管理について」の分かりやすい記事??https://search.app/ntxPnVsfwTzQS214A

※択伐とは、森林全体を一度に伐採する「皆伐(全伐)」とは異なり、特定の樹木を選んで伐採する手法。森林生態系を保ちながら持続可能な利用を実現できます。

国立環境研究所によると、森林の維持管理手法の基準化が求められ、FSCなどの森林認証制度が導入されています。

2.【フォレスター(森林総合管理士)配置などの相談】

・目的:持続的な森林管理のために、好森山房(民間)・地域・フォレスター(専門家)との連携(官民連携)を推進

・結果:各地域に「フォレスター(森林総合管理士)」を配置、あるいは協働することで、第三者の専門的な目線で長期的な視点からの森林保全体制を整備

3.【放置林などの課題解決】

・目的:放置林や放置されている山、行政の保有する山を「選択的伐採」やフォレスターなどの専門人材の活用で、森を未来へつなぐ施策を実施

・結果:土壌や生態系の再生。土砂流出や生態系への影響と、災害リスクの軽減

・相模原市公式ホームページより「土砂災害防止機能、土壌保全機能(土砂崩れ・流失防止・表面浸食防止) 」についての記事??https://search.app/CxQp8qkRaHVgjjyEA

・国立環境研究所A-PLAT(気候変動適応情報プラットフォーム)より「大分県における災害に強い森づくり」についての記事??https://search.app/iJ5EJc7iN6W8PoBD9

(挑戦3.)地域と森を繋ぐ|一人ひとりが「森や自然を知り」気づく場づくり

地域での活動を通して、一人でも多くの方が、森や自然に触れることで自分自身と向き合い、気づきを得られるような機会を届けたいと考えています。

1.【勉強会や講演会】

・内容:森や林業の専門家などの講師を招いて、森林や自然の仕組みと私たちとの関わり方などが学び合える勉強会などを年数回開催

・結果:人々の関心を高めることによる、森林の価値向上

学ぶことでの気づきによって山や森を身近に感じ、自分事として考える人が増えれば、地域に新しい循環が少しずつ生まれてくると信じています

※勉強会や講演会のご要望も受け付けております

2.【森をひらく「場づくり」】

・内容:森林空間を子どもから高齢者まで、誰もが訪れやすく過ごししやすい「居場所」として整備

・結果:日常の遊び、お喋り、学び、そんな普段の暮らしに溶け込むような自然との繋がりを感じられる場所と時間を提供

子どもたちが森と触れ合うことで、森林や自然に関する未来の担い手が育つ基盤がつくられる

3.【他団体とのイベント企画】

・内容:想いを同じくするほかの森林や自然保護団体などや、地域のさまざまな組織との連携し、森林教育プログラムや地域イベントなどを企画・開催

・結果:一団体だけでは難しい資金面や人材面、情報面を補完し合え、中長期的保全活動の継続が可能

森林や自然のさまざまな課題の少しでも早い解決に繋げます

4.【地域間での森林保護活動】

・内容:川の上流と下流を繋ぐような、地域間での連携プロジェクトも企画

・結果:地域を超えて、日本全体で自然とともに生きる意識を育む

(挑戦4.)芸術×森|芸術だからこそ発信できる「森林保全PR事業」

森と人との繋がり、その大切さを「芸術」というカタチで広く伝えていく、新たな事業「森の声を届けるプロジェクト」を構想しています。

芸術のチカラで心を動かし、森への関心を広げます。そんなプロジェクトを企業・地域・表現者の皆さまとともに育てていきたいと願っています。

1.【森を舞台に、芸術で伝える】

・内容:企業の協賛によって資金を募り、森をテーマにした演劇や映画、映像を製作。物語の舞台そのものが森林であったり、間伐材を使用した舞台美術や小道具など、表現のなかに「森の息吹」を吹き込みます

また、若手アーティストやクリエイターを対象にしたコンペ形式での作品募集も検討中

・結果:演劇や映画、映像、美術作品などの表現のチカラを借りて、森にまつわる物語や想いをより多くの人へ届けます

2.【多様な芸術ジャンルへの広がり】

・内容:ほかにも絵画や写真、音楽、伝統芸能など幅広い表現ジャンルと連携しながら、森のメッセージを発信

・結果:芸術を通じて森林保全の重要性や自然との共生を伝えることで、より多くの人に「自分ごと」として受け取ってもらえるきっかけとなる

※各事業の結果は、完全なゴールではないと思っています。もしゴールがあるとするなら、それは完全にあるいは完全ではない自然と人間がありのまま調和した未来でしょうか。

好森山房は、各プロジェクトを進めるその一つひとつの過程こそ大切に、皆さまの事業や取組み、日々の暮らしに役立つ事業を行なっております。

■好森山房の想い

私たちは「“自然の力”を活かした森づくり」を目指しています。その基本にあるのは、「選択的伐採」と「助成金に頼りきらない」という選択。森林の自然な営みに寄り添うような林業のあり方を探っています。

拠点は、長野県・諏訪広域で、八ヶ岳山麓などの森林整備に携わってきました。

日々森と向き合っていると「空気がおいしい」と感じたり、ただ居るだけで「心身が整うような感覚になる」ことがあります。そんな小さな感覚の一つひとつが、実はこの美しい森林を守るためにとても大切な気づきなのだと感じます。

だからこそ、私たちは森の心地よさと森から教わる豊かさを大切にしながら、企業や地域の皆さまと一緒に森について学びながら、何百年、何千年先も人と自然が共生できるように――“自然とともに生きる新しい林業のカタチ”を提案して参ります。

これが、次世代へ豊かな自然を継承していく手段だと信じ、今日も森の声に耳を傾けています。

合同会社 好森山房

所在地 〒123-5678 長野県諏訪市高島2丁目1219-3

代表者 渡部真之助

設立日 2023年11月30日

U R L https://koushinsanbou.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社 好森山房 info@koushinsanbou.co.jp